大学入試の仕組みを理解しよう!多様な選抜方法がめじろ押しの私立大学入試

私立大学の入試制度

多種多様な私立大学の入試

私立大学の入試も、大別すると国公立大学と同じように一般選抜と学校推薦型選抜、総合型選抜に分けられます。ここでは「一般選抜」について確認していきましょう。

私立大学の一般選抜では、国公立大学のように統一した入試日程は設定されていません。各大学が自由に入試日程、選抜方法を設定しています。また、国公立大学と違い、試験日が重ならなければ何校でも受験できるのも私立大学入試の特徴でしょう。この一般選抜は、各大学で試験を実施する「一般方式」と共通テストの成績を利用する「共通テスト利用方式」に大別できます。

一般方式のピークは2月初旬から中旬

私立大学の一般方式は、おもに2月初旬~中旬にかけて行われます。

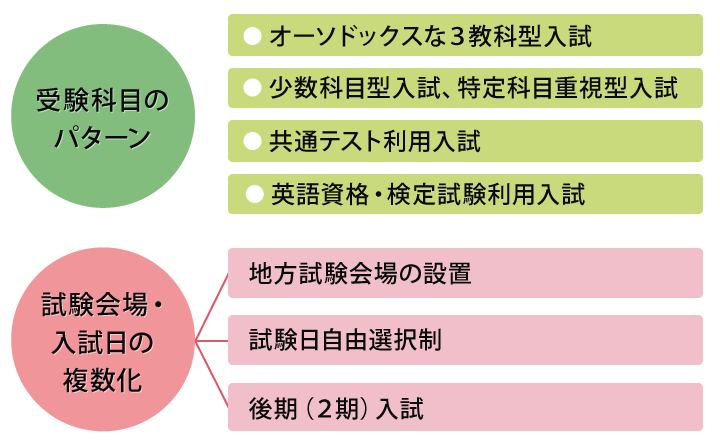

入試科目は大学によりさまざまですが、文系学部は英語・国語・地歴公民または数学から3教科、理系学部は英語・数学・理科の3教科を課すパターンが一般的です。また、大学・学部の特性に応じ、入試科目や配点に特徴がある入試方式を実施しているところも多く、これらを組み合わせて1つの学部・学科で2つ以上の入試方式をもつ大学が多数派です。

代表的なものとしては、科目数や選択できる科目が方式により異なったり、特定科目の配点比率を高くする方式があります。受験生から見れば、自分の得意科目をいかせる入試方式となっています。このほか、学科試験を課さずに小論文や論述試験で選抜する方式や、民間の英語資格・検定試験(実用英語技能検定(英検Ⓡ)、ケンブリッジ英語検定等)のスコア保持者や日商簿記などの資格取得者に点数を加点する方式なども見られます。

ただし、方式ごとの募集人員は、3教科型入試の比率が高い大学が一般的です。あくまでも3教科型入試の対策を基本としたうえで、他の入試方式は自分に適した方式があれば上手に利用するとよいでしょう。

| 方式 | 出題科目 |

|---|---|

| 5学部共通選抜※ | 英語・国語必須、 数学・地歴・公民から1科目選択 |

| 学部別方式 (一般方式) |

英語・国語必須、 数学・地歴・公民から1科目選択 |

| 学部別方式 (英語外部試験利用方式) |

国語必須、 数学・地歴・公民から1科目選択 ※指定する英語資格・検定試験のスコアを出願資格とする |

- 5学部共通選抜はフリーメジャー(学科自由選抜)コースのみ

試験日自由選択制度や学外試験会場の設置も

私立大学の一般方式に統一した入試日程はないとはいえ、2月上旬頃には志望校の試験日同士が重なりがちです。

このため、多くの大学が設定しているのが「試験日自由選択制」です。試験日を2日以上設定しておいて、受験生が都合のよい日を選んで受験できるようにしています。さらに、多くは複数の試験日を受験可能です。

また、受験生が受験しやすいように試験会場をキャンパスの所在地域以外に設置する大学も多くあります。全国の主要都市に会場を網羅している大学もあり、こういった大学では、直接大学まで行かなくても近隣で受験が可能です。交通費や宿泊費を節約できるだけでなく、時間的・体力的な負担も減らせるため受験生にとっては便利な制度といえます。

共通テスト利用方式と2期入試

うまく活用したい共通テスト利用方式

共通テストの成績を活用する「共通テスト利用方式」も多くの大学で導入されています。2025年度に共通テストを利用した入試を実施した私立大学は522大学で、全私立大学の約9割にのぼりました。

私立大学の共通テスト利用方式では、大学独自の試験を課さず共通テストの結果だけで合否を決定するケースが一般的です。大学へ受験に赴く必要がないので、国公立大学を第1志望としている受験生にとっては私立大学の過度な受験対策が必要なくなります。私立大学専願者にとっても受験チャンスの拡大につながるでしょう。

また、大学からみると試験問題を作成する手間がかからないことから、受験料は一般方式と比べて安価に設定されています。

さらに、一部の私立大学では、一般選抜で共通テスト必須の大学があります。早稲田大学もその1つで、社会科学、国際教養、政治経済、スポーツ科学、人間科学の5学部で共通テストが必須です。国公立大の受験を考えていなくても共通テストが必要になるケースがあります。

共通テスト利用方式の必要科目数は、3教科以下が一般的です。一部の難関大では、4教科以上を課す方式を設けるケースもみられます。一般方式と同様に必要教科数や出願期間を変えた複数の方式や、共通テストの成績と個別試験の成績を合わせて合否判定する併用方式を設定している大学も多くあります。

| 方式 | 出題科目 | ||

|---|---|---|---|

| 単独方式 | 前期選考 | 4教科型 | 外国語、国語必須、数学から1科目、理科・地歴公民・情報から1科目選択 |

| 3教科型 | 外国語、国語必須、数学・理科・地歴公民・情報から1科目選択 | ||

| 後期選考 | 外国語必須、数学・国語・理科・地歴公民・情報から2教科2科目選択 ※地歴公民は1教科として扱う |

||

| 併用方式 | 共通テスト:外国語、数学 個別試験:英語、数学 |

||

共通テスト利用方式で注意したいのが出願期間です。国公立大学の一般選抜は共通テスト受験後の出願となっていますが、私立大学では難関大を中心に共通テストの試験日より前に出願を締め切る大学も少なくありません。その場合は共通テストの結果を踏まえての出願ができません。

- コラム~私立大学の共通テスト「情報」の設定状況~

- 2025年度入試における共通テスト「情報」の活用状況は、私立大学では「選択科目の一部として活用する」大学が大半を占めます。「情報」を必須で活用する方式を設定する大学もありますが、あくまで複数ある方式の1つとして設定されているケースがほとんどです。国公立大学とちがい私立大学では「情報」を受験しないことで志望する大学の選択肢が狭まる、ということは今のところありません。

最後まで諦めない~2期(後期・3月)入試~

2月上旬に加え、2月下旬~3月にかけて再度入試を実施する大学も多くあります。大学により呼び方は異なりますが、「2期入試」「後期入試」「3月入試」などの名称が多くなっています。

2月初旬から中旬にかけて行われた試験(前期入試)の合格発表が終了してから出願できるため、万一志望校に合格できなかったとしても再チャレンジが可能です。ただし、前期入試と比べて募集人員が少ないケースが多く、大学によっては高倍率となり、前期入試より難度が高い入試となることもあります。あくまでも前期入試で志望校に合格できなかった場合に利用する入試として考えましょう。

- 大学入試の仕組みを理解しよう!

-

- 共通テストについて理解しよう

- 共通テストと2次試験で決まる国公立大学入試

- 多様な選抜方法がめじろ押しの私立大学入試

- 拡大する学校推薦型選抜と総合型選抜