効率重視の日本史ノート

立命館大学 総合心理学部 4年 しゃけむすび特派員

ノートの使用用途

ノートの使用用途- 映像授業を受講していた際に授業内容を書いていたノート

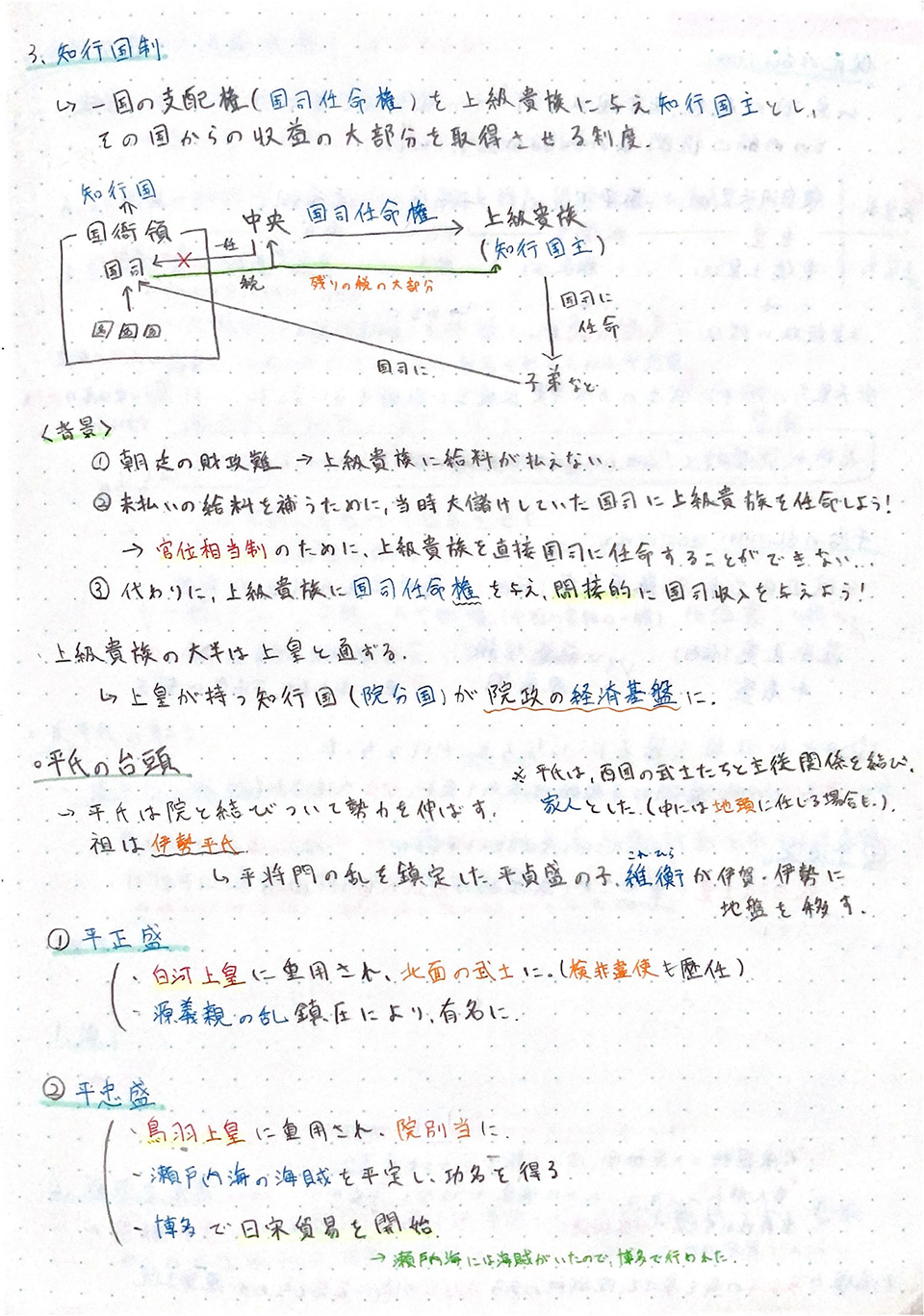

POINT1内容の重要度合いに応じて単語の色を変える

私が日本史の学習に取り掛かったのは高校3年の12月でした。そのため、いかに頻出事項をおさえるかが鍵だと考えました。そこでノートを書く際には、重要事項は赤、共通テストレベルなら青、私大2次レベルでは黄色のペンを用いて書くようにしていました。これをすることで、学習事項にコントラストがつき、覚えるべき内容を明確化することができます。また、試験本番前の見直しの際にも、赤や青で書かれた部分を重点的に見ることで、効率よく内容をさらうことができました。

※画像をクリックタップで拡大

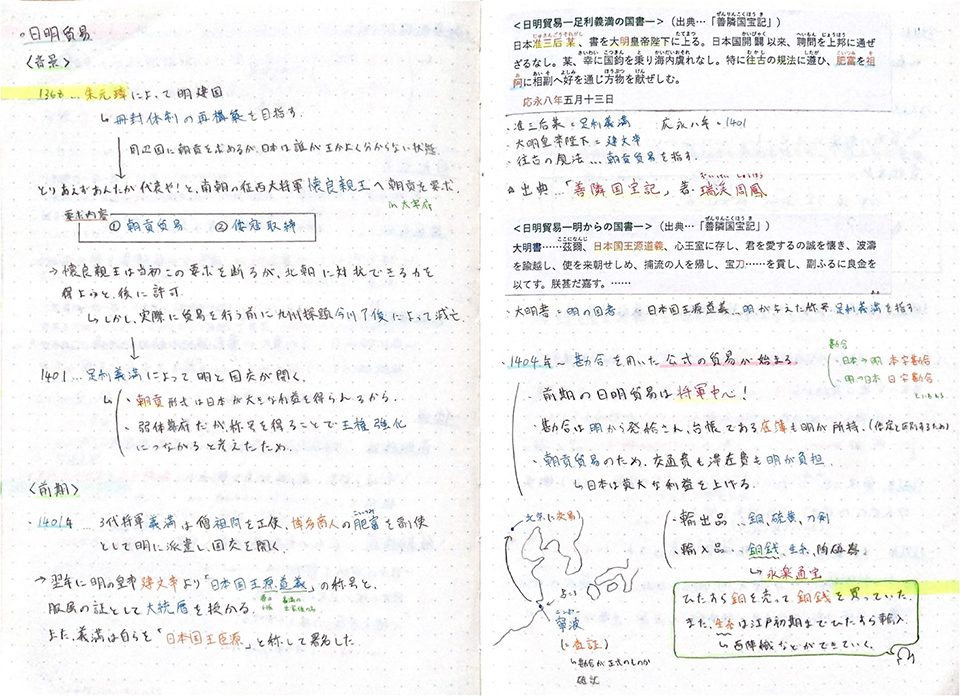

POINT2取り上げられた史料はプリントアウトしてノートに貼る

授業で扱った史料は文献・写真問わず全てプリントアウトし、ノートに貼るようにしていました。文献史料に関しては、重要部分の色を変えた上で、下に史料を読み解く上で大切だと考えたポイントをまとめています。史料も合わせてノートにまとめることで、「この史料はいつの時代のどの分野に関連しているのか」が見返した時にすぐにわかるようになります。また、いちいち資料集を開かずにすむので、本番当日に持っていく荷物を減らすことにも繋がります。

※画像をクリックタップで拡大

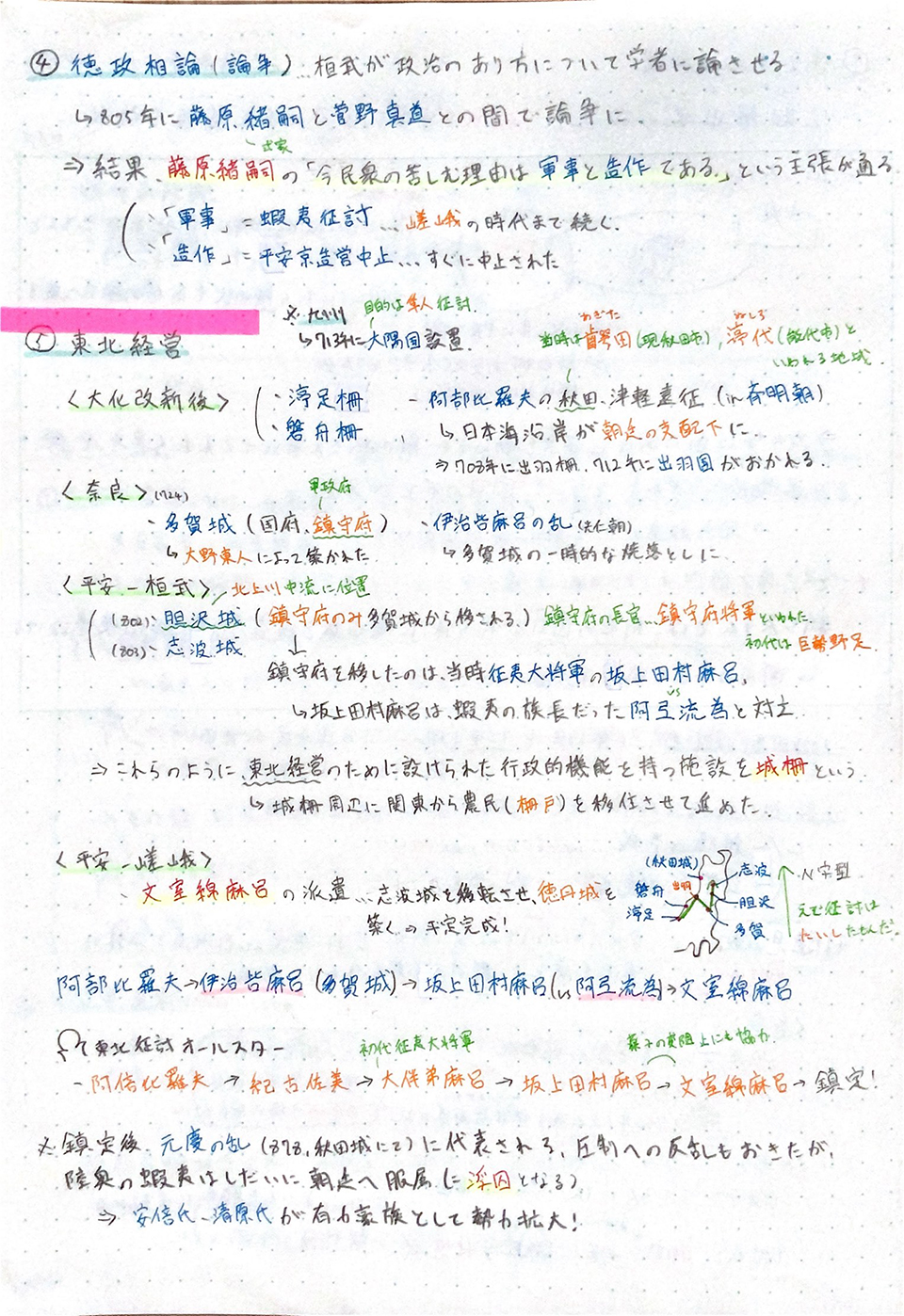

POINT3演習の際に触れた新たな知識は既存のまとめノートに書き加える

問題演習の際に新しく知った内容は、黄緑色のペンで付け加えるような形で書き込んでいました。演習の後にただ見直しをし、間違えたものを別のノートにまとめるなどするより、それまで書き上げてきたノートに書き足すようにした方が、間違えた問題の周辺事項も確認することができるのでおすすめです。

※画像をクリックタップで拡大

- ADVICE

- 色々な人のノートの作り方を踏まえつつも、最終的にはいかに”自分”が使いやすいように工夫できるかが大事です。インプットで得た情報の方が記憶しやすい人の場合は、見返す時にわかりやすいよう体系的にノートを作ること。インプットよりもアウトプットで得た情報の方が頭に残りやすい人の場合は、後で書き加えられるように少し余白を持たせてノートを作ること。自分の記憶スタイルがどのようなものかを踏まえた上でノートを作ることで、より効果的な学習につながると思います。日本史は暗記科目ではありますが、「なぜこんな政策が行われたのか」等、事柄の背景を考えることで格段に覚えやすくなります。考えた上で暗記することで、よりスムーズに覚えられます。頑張ってください。