模試受験時に気をつけたいこと

試験時間を意識して受験に臨もう

受験当日は、模試だからといって気を抜かず、本番と同じ意気込みで臨みましょう。誰もが経験しがちなケアレスミスや、試験後の「本当はもっと得点できた」は模試だけで済めばよいのですが、本番の入試でも往々にして起こりがちです。こうしたミスを減らすことも模試を受ける目的です。模試のときから心掛けて、本番に備えましょう。

また、試験時間が限られた模試では、時間をどのように使うかをシミュレーションする絶好の機会です。全ての問題を試験時間内に解答して、しっかりと見直すことがいつもできるとは限りません。むしろ、「時間が足りない!」と感じることの方が多いのではないでしょうか。こうした模試を通して、自分なりの時間配分が行えるようにしたいものです。その第一歩として、試験開始時に必ず一通り問題に目を通し、大体の時間配分を考えることを習慣づけてください。明らかに時間が足りなそうであれば、出来そうな問題から手を付けていく必要があります。

受験中に余裕があれば、あとで見直しをしたい問題に印を付けておきましょう。また、模試を受けているときに「こうしておくとよい」など気づいたことがあれば、休み時間を活用して忘れないうちにメモしておくのもよいでしょう。模試は弱点克服のために受けていることを意識して臨んでください。

共通テスト対策の模試は必ず自己採点を

共通テスト対策用の模試では、必ずマークシートを丁寧に塗りましょう。また、共通テストでは、試験後に公表される正解と配点を見て自己採点をする必要があります。国公立大は共通テストの自己採点を基に出願校を決定しますから、自己採点のミスは致命的です。模試でも問題用紙に必ず自分の解答をメモしておき、自己採点を行いましょう。

模試でマークシートを丁寧に塗り、解答をメモしながら問題を解くことに慣れておかないと、本番でペースを崩しかねません。常に本番を想定しながら受験することが重要です。

その日のうちの振り返りが大事

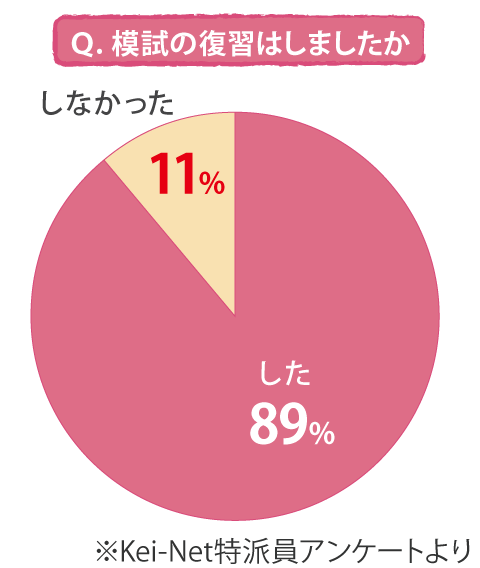

模試の受験を通して最も大切なのが、受験後の振り返りです。例えば、解く時間が足りなかった人は、より速く正確に問題を解く練習や時間配分を見直す必要があります。弱点分野がハッキリ分かった人はそこを集中的に勉強して克服していきましょう。

こうした振り返りを行うために、次のことを実践してください。

試験が終わったら…

- 1.共通テスト対策用の模試は自己採点

- 2.時間が足りずに手をつけられなかった問題に挑戦 → 解答を見て自己採点

- 3.「解答・解説集」をもとに模試の問題を見直す

間違えた問題や分からなかった問題について理解する

答案が返ってきたら…

- 4.共通テスト対策用の模試では自己採点結果と突き合わせて自己採点が合っているかを確認

- 5.間違えた箇所について原因を分析する

改めて理解していないと感じたところは「解答・解説集」に戻り確認をする - 6.分からなかった問題や自信がない問題などを優先し模試の問題に再挑戦する

1は必ず試験当日に行いましょう。2,3も試験当日か遅くとも受験後数日のうちに取り組みたいものです。模試の答案が返却されないと、間違えた箇所が分からないなど確認が出来ないことがありますが、答案が返却されるまで数週間かかる場合があります。返却前にできることは、模試受験後の早い時期に取り組んでおきましょう。

模試の答案が返却されたら、間違えた箇所の確認と復習をしましょう。 4 以降が、具体的に取り組んでほしい項目です。

間違えた箇所については、ただ知識がなくて解けなかったのか、焦ってケアレスミスをしてしまったのかなど、間違いの原因を把握しましょう。

全ての問題を解き直す余裕はなかなかないと思います。6のように優先順位を付けて見直しをしましょう。解き終わった後は答え合せをして、分からないところやあやふやなところをなくすように努力してください。

河合塾では、全統模試受験者を対象に全統模試学習ナビゲーター『模試ナビ』を提供しています(利用料無料)。“河合塾講師”による解説講義動画を視聴することができます(一部科目を除く)ので、うまく活用してより質の高い復習をしましょう。

模試は重要問題の宝庫です。河合塾の全統模試で扱われる問題は、類似問題が本番で出題されることがよくあります。分からなかった問題はノートにコピーを貼るなどして、いつでも復習できるようにしておくと便利です。模試で解けなかった問題をノートにまとめていけば、自分だけのオリジナル問題集になります。英単語や古文単語で意味が分からなかったものは、自分の単語帳に加えましょう。

このように、模試はやってしまいがちなミスや弱点分野を自覚し、繰り返してミスしたり間違えたりしないようにするためのものです。入試本番の予行演習の意味を込めて、ぜひ一つ一つの模試を大事に受けてください。

先輩の声

マーク式模試の復習法

模試の最中に、解法が思いつかなかった問題にマークをつけ、それを模試終了直後に解き直していた。それ以外の問題は、成績返却後に間違った問題のみ解き直し、解き直しノートをつくっていた。ノートには、なぜ間違えたのかと、正しい解法を書き込み、2度と間違えないように気をつけていた。(杏林大学 保健学部 1年 ぷりん特派員)

成績表で苦手分野ともう少しで得意になりそうな分野を分析して、その分野の基本事項を確認するといいです。間違えた問題はまず一通り時間を計らずに解いてみて、計算ミスなのか問題の読み間違いか、時間があれば解けたのか、全くわからなかったのかを確認し、全くわからなかったところ以外の解き直しをするといいです。全くわからなかったところは、解説を見てどこまで考え方が合っていたのかを確認し、理解できていなかったところは解説を読み、理解できればもう一度解説を見ずに解いてみるといいです。志望大学の同じレベルの人が正解している問題で解説を読んでも理解できないところは先生に質問して解決した方がいいです。模試の復習は1回だけでなく、期間を空けて、1ヶ月後や次の模試前、長期休暇中にもう一度解き直すとより定着すると思います。(日本獣医生命科大学 獣医学部 1年 ame特派員)

記述解答式模試の復習法

記述式の模試の復習方法も、共通テスト模試の場合と大差はないですが、唯一大きく異なるのは、自分の答案の正誤やどこまで部分点がもらえているのかが、答案が返ってくるまでわからないことです。なので、模試受験直後に復習するのはやめて、模試が返ってきたタイミングで、もう一度解き直し、わからないところは必ず誰かに質問する、ということを繰り返していました。こちらも、模試ノートを作成して、それは直前期にすごく役に立ちました。(浜松医科大学 医学部 1年 Chico特派員)

記述式の模試を復習する際には、まずどこで間違えたのかを詳細に分析しました。なぜその間違いを犯したのか、どのように考えれば正しい答えにたどり着けたのかを考えることで、ただの暗記ではなく、本質的な理解を深めることができました。また、模試の解答と自分の解答と比較してみることで、表現方法や論理の組み立て方を学びました。記述式の問題では、単なる事実の羅列ではなく、論理的に筋道を立てて説明することが求められるため、解答例から良い表現方法を吸収することが重要でした。さらに、自分自身で模試の問題を再構築し、新しい視点から再度解いてみることも行いました。例えば、同じテーマについて異なる観点から問題を作成し、自分で解答を考えることで、多角的な理解が深まりました。こうしたプロセスを通じて、知識の応用力や柔軟な思考力を養うことができました。解答例の言葉を真似したこともあります。模試の解答は学術的に美しい言葉も使われていて、本番でも有効に使えました。(早稲田大学 政治経済学部 1年 なっく特派員)

- 模試受験大作戦

-

- 模試を受ける心がまえ

- 模試受験時に気をつけたいこと